熊本県阿蘇市

上御倉古墳測量調査(墳丘測量調査)

(2017年度)

徒 然 な る ま ま に

上御倉古墳測量調査(墳丘測量調査)

(2017年度)

徒 然 な る ま ま に

2017年9月8日(金) 三次元測量第3日

三次元計測の最終日。

朝から快晴、、、これはこれで、木漏れ日のある現場では、写真測量には適さない天候だそうです。

でも、作業は着実に進めていただきました。

現場終了は、午後5時頃。

3日間、目一杯の作業。

解析途中の画像データをみせていただきましたが、なかなか楽しみ。

横穴式石室と墳丘が一体となった姿など、どのように仕上がってくるのか、期待して待ちたいと思います。

さて、今日の私は、上御倉古墳の遠景と近景の撮影。

一瞬の曇りを狙って撮ったのですが、なかなか難しかったです。

2017年9月7日(木) 三次元測量第2日

朝から雨、、、かなりの雨です。

でも、だましだまし、現場作業を続けました。

下の写真がそのときの様子。

悪条件のなか、工夫しながら、頑張っていただいています。

2017年9月6日(水) 三次元測量第1日

昨日1日の休息をはさんで、今日、ふたたび上御倉古墳へ。

今日から3日間、「株式会社とっぺん」に依頼した三次元計測(写真測量)の作業です。

一昨年度の石室での作業とは異なり、天候がどうなるのかがとても心配、、、

明日は雨の予報が出ているし、あまりに晴れすぎても木漏れ日でまだらになってしまうので、墳丘での写真測量はなかなか難しいとのこと。

順調に進むことを願っています。

昨日は現場が休みといっても、10日間の留守の間にたまっていた事務作業に忙殺されました。

でも、今日の出発が9時頃でしたので、今朝は少々ゆっくりできました。

今日は、午後1時に國造神社駐車場でとっぺんさんと待ち合わせ。

それに合わせて阿蘇に向かったのですが、途中、8月27日に開通した阿蘇・朝暘大橋ルートを通ってみました。

昨年4月の熊本地震で阿蘇大橋が崩落して以来、南阿蘇へは、グリーンロード、あるいは俵山トンネルを経るしかなかったのですが、朝暘大橋ルートが開通して、かなり便利になりました。

下の写真が、その朝暘大橋ルートからの写真です。

國造神社に少し早く着いたので、現在の復旧なった神社の写真を撮りました。

下に、地震直後5月6日撮影の写真と並べておきます。

さて、とっぺんさんからは3人来ていただきました。

うち1人は、私の教え子。

たくましくなった卒業生との作業は、とても楽しいものです。

下はその作業の様子です。

計測作業は、すべてとっぺんさんにまかせています。

ですので、私はその作業を見守りつつ、横穴式石室の写真を撮っていました。

最初は、昨日の雨の影響か、水蒸気が舞い上がっていて、照明やフラッシュがハレーションを起こして、なかなかうまく撮影することができませんでした。

でも、水蒸気が落ち着くのを待って、何とか撮影。

下にその写真を並べておきます。

まずは、玄室から。

奥壁→前壁→右側壁(羨道からみた方向)→左側壁→玄室天井→石屋形屋根石の下→石屋形→石屋形屋根石

次は、前室。

玄門→前門→右側壁→左側壁

次の最初は、前室の天井。

そして羨道です。

前室天井→前門→右側壁前門側→右側壁羨門側→左側壁前門側→左側壁羨門側→羨道から羨門→羨門

2017年9月4日(月) 第10日目(合宿最終日)

今回の測量調査、最終日。

学生が参加しての上御倉古墳墳丘測量の合宿も、今日で終了。

朝食後すぐ、午前8時頃から、宿舎の片付け・清掃作業を行いました。

昨日のうちに少し片付けをしておいたおかげで、思いのほか作業がスムーズに進み、午前9時半頃には一段落。

きれいになった宿舎(上左の写真)で、布団の回収を待って、皆、まったりしていました。

布団回収が午前10時10分頃に終わったあとは、さらにまったりと・・・

ところで、今日は朝から小雨でした。

現場初日の午前中に大雨に降られて以来、昨日までは本当に天気に恵まれていて、雨がまったく降りませんでした。

で、最終日の今日、雨模様。

初日と最終日のみが雨という、何とも、不思議な天気の巡り合わせ、、、

トラックには厳重にブルーシートを掛けたのですが(上右の写真)、雨はそれほどひどくならず、というか、午後からはまったく降らず、大学に戻った時間が午後2時過ぎでしたが、その頃の熊本市内もまったく降っておらず、ここでも天気に恵まれました。

今日の昼食は、測量のときに敷地に立ち入らせていただいた淡水魚センターで、「ます定食」をいただきました(下の写真)。

1人当たり5匹くらいのますが調理されていて、本当におなかがいっぱいになりました。

次年度以降に実施予定の下御倉古墳測量調査でもお世話になると思います、と挨拶をして、現場をあとにしました。

大学でのすべての片付けが終わったのは午後3時頃。

今、自宅でこれを書いていますが、このあと、午後5時半から、喜臨門で打ち上げです。

どうなりますことやら・・・

2017年9月3日(日) 第9日目

今日は、1日をかけての阿蘇の巡見。

以下が今日のコース。

午前8時20分、出発。

↓

日本リモナイトの工場(第1段写真左)。

↓

阿蘇神社門前の新聞販売店で新聞代の支払い。

↓

小嵐山と中通古墳群(第2段写真左右)。

↓

迎平古墳群(第1段写真右)。

↓

平原古墳群(第3・4段写真左右)。

↓

大観峰。昼食(第5段写真左)。

↓

白川水源(第5段写真右)。

↓

道の駅くぎの(第6段写真左)、および柏木谷古墳群(第6段写真右)。

↓

阿蘇大橋崩落現場(第7段写真左右、第8段写真左)。

↓

阿蘇谷西側の地割れ、断層(第8段写真右)。

↓

内牧温泉街。

↓

午後5時半、帰宿。

今日の巡見で驚いたこと。

1.平原古墳群への登り道が拡張されていたこと。まったく景観が変わっていて、驚愕の一言です(第3段写真左)。

2.南阿蘇の白川水源や道の駅くぎのが観光客でいっぱいだったこと(第6段写真左)。昨年度の地震後のことを思えば、隔世の感がありました。

3.でも、阿蘇大橋周辺は、時の流れが止まっているように思えたこと。とはいえ、崖の崩落で倒壊しかかっていたコンビニ・セブンイレブン(下の写真)が撤去されていて(第8段写真左)、少しずつですが前に進んでいることを感じることができました。

2017年9月2日(土) 第8日目

実質の現場作業、最終日です。

上御倉古墳の周辺地形測量の残りと、国土座標測量。

今日はこれらに専念し、上御倉古墳墳丘測量については、一応の格好をつけたつもり。

本来なら、隣り合う下御倉古墳墳丘の測量も行い、両古墳が並んでいる様子を一枚の図に表すまでしてはじめて、すべてが終了になるのですが、今回はそこまでは実施することができませんでした。

下御倉古墳の測量については、次の機会にかならず実施したいと思います。

で、その準備として、下御倉古墳の墳丘にも測量杭を設定し、座標とレベルの計測も済ませました。

今回の調査前から、時間があれば下御倉古墳測量の準備までできればと考えていたのですが、学生たちの頑張りと、また天候にも恵まれたこともあって、最低限の杭打ちまでは終えることができました。

今年参加した学生たちが、次の機会も参加してくれれば、大きな戦力になると思っています。

楽しみです。

ところで、朝昼夜と自炊で、また起床時間も就寝時間も決まっていて、日中は外で仕事をするという、すこぶる規則正しい生活をしているせいか、朝の目覚めが特別良好です。

今日は、朝に宿舎周辺を散歩したのですが、阿蘇五岳の山際にのみ朝日が差していて、とても神々しいものでした(下左の写真)。

そのときに宿舎の写真も撮ったのですが(下右の写真)、とても快適に過ごさせていただいています。

地元の皆様にとても感謝しています。

2017年9月1日(金) 第7日目

昨日まで参加してくれていた大学院生の車に乗って、いったん大学に戻りました。

撤収に備えてのトラック借用。

公用車のトラックです。

その道中、サイフを忘れて現場に引き返すという大失態もありましたが、午後の作業開始前には、現場に戻ることができました。

でも、熊本市内の暑さに比べて、阿蘇谷の涼しいこと・・・

大学で、早く阿蘇に戻りたいと思いました。

昨年の熊本地震のため、国道57号線は、阿蘇大橋のあたりで通行禁止となっていて、今はミルクロード経由で阿蘇と熊本市内が結ばれています。

その外輪山中腹から阿蘇谷方面を見た写真が、下左の写真。

新しく造られている国道57号線の迂回ルートの工事が着々と進んでいる様子が見て取れます。

現場には、午後の作業開始までに戻ることができました。

学生たちは、私も大学院生も不在のなか、着実に作業を進めてくれていました。

この現場の開始当初のことを思うと、ほんとに頼もしくなったと思います。

感涙、、、

その学生たちの今日の成果が、下右の写真です。

現場作業は、明日ですべて終了する予定。

最終日前日の9月3日は、阿蘇の遺跡や熊本地震被災状況の見学に当てたいと考えています。

せっかく阿蘇に来ているのに、阿蘇の自然や遺跡を知らないまま帰るのはもったいないですから・・・

これも、天候に恵まれ、日程に余裕ができたおかげです。

現場作業もあと1日。

怪我や事故のないよう、過ごすことができればと思います。

2017年8月31日(木) 第6日目

10日間の予定の6日目。

後半戦に入ったばかりですが、上御倉古墳墳丘部のコンターはほぼ入れ終わっていて、残すは周辺地形の一部となっています。

ただ、どれだけ注意していても、図面に不備があるときもありますから、しっかりと最後までチェックを怠ることなく進めたいと思います。

ところで、墳丘南半部班を支えてくれて、また食事作りの先頭に立ってくれた大学院生の参加は今日で終わり。

明日の朝一に、宿舎を離れて帰って行きます。

今日までどうもありがとう。

下左の写真は、学部生たちからの感謝の印。

あとは修論を頑張れ!

下右の写真は、石室前での集合写真。

皆、いい顔です。

2017年8月30日(水) 第5日目

今日で前半戦が終了。

初日の搬入時の大雨以外は天候にも恵まれ、学生たちの頑張りと急成長のおかげもあって、順調に進んでいます。

墳丘残存部については、おおよそコンターが入りました。

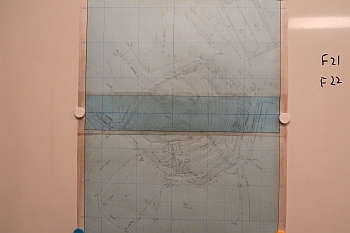

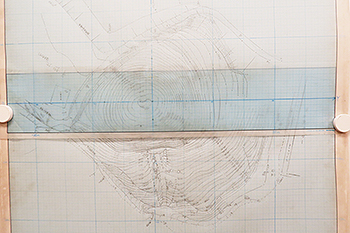

上段左の写真です。

ちなみに、上段右の写真は、墳丘を北側から見た様子、、、

残す仕事は墳丘南東部の急斜面部、および周辺地形の測量です。

このまま好天が続けば、次年度以降の調査に備えて下御倉古墳への基準点移動を行っても、予定よりも早く終わることができそうです。

ひょっとすると、最終日の前日と最終日は、撤収作業だけになるかもしれません。

昨日紹介した墳丘南半部班と北半部班、そのメンバーの写真が下段左と右のものです。

それぞれ、いいチームになってきたと思います。

2017年8月29日(火) 第4日目

合宿生活開始から4日目頃がもっとも疲れが出てきます。

今朝も、起床時間までぐっすりと眠りについていました。

学生たちも、少し疲れが出てきているように感じます。

皆の体調に十分注意する必要があります。

ところで、阿蘇の気候は快適そのもの。

窓を開けて寝ると、明け方は冷え込んで寒いほどです。

熊本市内とはまったく違います。

さて、コンターですが、古墳の姿がおよそ分るくらいにまでラインがつながっています。

墳丘を南北に分けて2班体制での測量を行っていますが、メンバーの個性が出ていて、なかなか絶妙な人員配置ではないかとひそかに思っています。

南半部班は、院生の指導のもと、着々と進めている様子。

大学院の学生ですが、なかなかやるなあ、という印象。

彼のもと、学生たちが着実に成長しているようです。

現場はしっかりできるので、あとは周囲の人間のペースにもう少し気を配ることができるようになって、そしていい研究をしてくれれば、大きく成長するのではと、大いに期待しています。

一方、北半部班ですが、4年生とフィールドマスター安原さんの楽しい雰囲気のもと、慎重な進み方ですが、着実にコンターラインが記入されています。

私はこちらについていますが、2年生も含め学生たちが自分たちだけで確実に作業を進めることができるようになりつつあって、なかなか頼もしく思っています。

さて、合宿生活ですが、地元の阿蘇公民館古城分館を借りています。

そこで、朝昼夜の三食自炊で、学生たちと寝起きをともにしています。

私は、こうした合宿生活が大好きなので、学生たちと同部屋であっても、それほど苦になりません。

というか、むしろ楽しいことの方が多いですね。

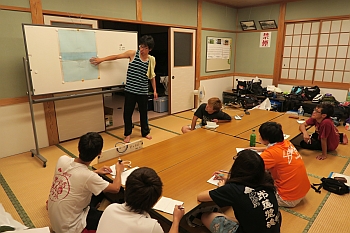

以下の右写真は、朝食風景。

今回は参加人数が少ないので食事当番を決めていません。

朝も、昼も、夜も、その場で即作っています。

左写真は、ミーティング風景。

大学院学生が、図面をもとに、今日の成果について説明しています。

2017年8月28日(月) 第3日目

今、午後10時20分。

目の前では、学生たちが、竹串にビニールテープを貼って、旗を作ってくれています。

大騒ぎです。

単純作業ですから、馬鹿話をしながらで、何か、本当に楽しそうです。

「粘土板!」との奇声が上がって、何が何やら、これを読んで下さっている方にはよく分からないとは思いますが、とにかく、笑いの絶えない旗作りの夜です(下の写真)。

さて、上御倉古墳の墳丘測量ですが、墳丘北側班と南側班に分かれて、2台のトータルステーションで行っています。

淡々と、でも着実に進んでいるように思います。

墳丘のかたちになってきました。

今日、熊大通信の取材があって、フィールドマスターの安原さんが対応してくれました。

ありがとう!

2017年8月27日(日) 第2日目

朝から晴れ。

8時半に宿舎を出発して、まず、國造神社へ。

宮司・宮川さんによるお祓いを受けました。

私とフールドマスター・安原さんが代表して榊を捧げました。

現場では、今日からコンターラインの記入開始。

今回も昨年度の上天草での調査と同じく、平板での測量はやめました。

もう、平板は過去の技術・・・

大学での授業では平板を使って測量の基礎を教えていますが、でも、実際の現場では、トータルステーションとレベルの併用による測量を採用しています。

精度が全然違います。

といっても、レベルで確定した位置をトータルステーションで測って座標を出し、それを方眼紙に落としているので、実際のところは平板と原理はほとんど同じです。

電子平板を使ってコンピューターに等高線を書かせたこともあったのですが(平原古墳群)、現場で目の前で図面が出来上がっていくという点において、教育効果は、今回のトータルステーション・レベル併用の方法が断然勝っています。

トータルステーションでの座標データをいちいち記憶させることはやめましたので、三次元データを記録することにはなりませんが、でも、三次元測量は別の方法で行うつもり。

地形測量の教育と、三次元測量は、少し別物だと考えています。

効率を考えたら、今回のトータルステーションとレベルの併用なんて作業、誰も採用しないとは思いますが・・・

今回の測量ですが、測量自体が初めてという学生も多く、今日の測量の開始当初は、この先どうなるのかと思ったような状態だったのですが、でも、今日の終わり頃には何とか自分で進めることができるようになっていて、、、これが、大学の測量実習調査の楽しさですね。

若い人の急激に成長する姿を、身をもって経験することができる、、、

明日以降。

地形改変を受けた、少々ややこしい箇所に入ります。

そこでどう対処できるか?

明日以降も、見守りたいと思います。

2017年8月26日(土) 第1日目

今日から、阿蘇。上御倉。

朝、7時に大学・考古学資料室に集合。

器材を車に積み込んで、7時20分頃出発。

その頃、もう大雨。

途中で、レベルを大学に置き忘れているという失態に気付き、引き返すというハプニングがあったものの、もう、本当に土砂降りのなか、何とか宿舎の阿蘇公民館古城分館に到着しました。

9時半前でしたでしょうか。

でも、雨でしたので、宿舎の設営をしながらも待機・・・

昼食後、現場へ・・・雨も何とか小降りとなり、基準杭へのレベル移動を始めました。

今日は、九国博の志賀さんが来て下さり、石室の壁面に塗布された赤色顔料の調査をして下さいました。

玄室のどの高さまで塗布されているのか・・・

いろいろご教示を得ることができました。

午後6時頃まで、少し残業をしましたが、最低限のレベルを杭に落とすことができました。

明日にレベル移動を一部残していますが、朝一から、等高線の測量を開始することができそうです。

はてさて、今回の現場の参加学生のほとんどとは初めての合宿生活ですので、また初めての測量調査ですので、どうなるか?

楽しみにしています。

2017年8月25日(金) 前日

明日から、合宿しての調査を開始します。

で、今日は、朝9時から直前ミーティング。そして、大物器材の事前搬入。

大物器材といっても、測量なので、生活用具の冷蔵庫がもっとも大物。

あとは、墳丘の急斜面部のために念のため持っていく脚立くらいのものでしょうか。

でも、大学のトラックを借用でき、また晴れてもいたので、光波やレベルの脚のほか、コンテナも運び込みました。

ですので、残すのは、生活のためのコマゴマしたもの、そして図面類でしょうか。

これで、明日の移動が、とても楽になったと思います。

さて、いよいよ明日から。

無事に、よい成果があらんことを。

上左の写真は、上御倉古墳墳丘とその手前にある食堂。ヤマメ料理が食べられます。

上右の写真は、國造神社。明日、ここでお祓いを受けたのち、調査開始です。

2017年8月24日(木) 2日前

8月24日です。

熊本大学考古学研究室の2017年度実習発掘調査ですが、今回も長崎県対馬市越高遺跡で行われます。

3年目。

9月8日から22日の予定です。

ということで、今年も私(杉井)は古墳の測量調査を実施します。

阿蘇市上御倉古墳の墳丘測量調査です。

対馬での調査がメインの発掘調査となったため、阿蘇市平原古墳群の発掘調査を中断して今年で3年目。

一昨年度は上御倉古墳石室の、昨年度は上天草市大道鬼の釜古墳の石室と周辺地形の測量調査を行いました。

そして今年。

昨年4月14日の前震、16日の本震で始まった平成28年(2016年)熊本地震の影響により、昨年は阿蘇での調査を中止しました。

地震がなければ、上御倉古墳の墳丘測量調査は昨夏に実施する予定でした。

1年をおいて、捲土重来。

2年ぶりの阿蘇での調査です。

しっかりと、確実に調査を行いたいと思います。

調査そのものに加えて、合宿生活もしっかりと・・・

というのは、対馬での発掘調査では、今年は自炊が行われない・・・

でも、合宿調査といえば、朝昼夜の三食とも自炊。

やはりこれですね。

みずからが調理した食事を共にしながらの共同生活によって、調査チームとしての一体感がより強くなるというもの。

そうした寝食をすべて自分たちでまかなう合宿生活を、大切にしたいと思っています。

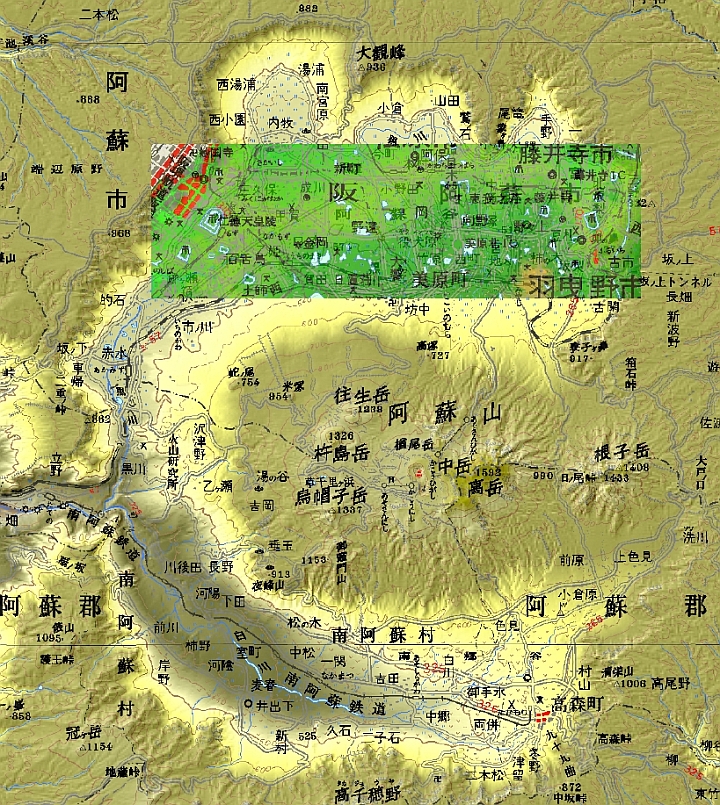

さて、調査対象の阿蘇谷。

次の地図をみれば、その広さが分ろうというもの。

大阪平野南部にある百舌鳥古墳群から古市古墳群が、すっぽりと収まってしまいます。

それくらいの広さを有しています。