熊本県上天草市史関連遺跡の分布・現状調査(古墳編)

徒 然 な る ま ま に

徒 然 な る ま ま に

2006年5月3日(水)

最終日。

今日の行程を書いておくと・・・

高舞登山から西方の撮影(上の写真):カミノハナ古墳群所在の永浦島、わかりますか? 遠くの山並みは雲仙です。

↓

本渡市の古墳

大松道古墳・須森古墳・金左衛門鬼塚古墳・楠浦新田古墳

※最後の楠浦新田古墳を探すのに時間をとられて、ここで終了・・・

↓

牛深から長島・蔵之元へフェリーで渡る

指江古墳群に立ち寄る

↓

長島から阿久根・出水を経て熊本県へ

水俣から県道56号線へ、津奈木・芦北から天草をながめ、八代海を実感しつつ走る

つまり、この現場で八代海の周囲を一周したことになる・・・これも調査目的の1つだった

↓

夜8時30分頃、大学へ戻る・・・運転疲れ・・・

今日は、車を運転しまくりました。そして、八代海を眺め続けました。滋賀県出身のある方が琵琶湖を一周するドライブのことを"琵琶一(びわいち)"と呼んでおられるのを聞いたことがありますが、それにならえば、"八一(やついち)"?

今日は、車を運転しまくりました。そして、八代海を眺め続けました。滋賀県出身のある方が琵琶湖を一周するドライブのことを"琵琶一(びわいち)"と呼んでおられるのを聞いたことがありますが、それにならえば、"八一(やついち)"?呼び方などはさておき、八代海って本当に狭い海だと実感しました。そして、水俣から芦北あたりの海岸線の険しさも・・・

橋本さんもフロクに書いておられますが、やはり主要な古代交通路は天草を経由する海上の道だったのでしょう。

でも、水俣周辺にもっと古墳はないのでしょうか。現状で知られている古墳分布が真の姿を示しているのかどうか、いつか検討されるべきだと、私は思っています。水俣に埋蔵文化財担当の方が入って下さって、丹念な分布調査が行われる必要が、ぜひあります。

右の写真は、芦北あたりからみた天草とそこに沈む夕陽です。現地では写真以上に天草が近く感じられます。

ところで、昨日の夜はすごい風でした。その風で空気中のチリが吹き飛ばされたのか、今日は空気がすごく澄んでいて、山並みもくっきり見えました。そこで、まずは高舞登山に登って、天草の島々を写真撮影。高舞登山からの夕焼けは絶品だそうですが、それはまだ見たことがありません。

本渡市では、道路脇に案内看板がなので古墳を探すのに一苦労。とくに、楠浦新田古墳は、熊本県遺跡地図に示された位置が間違っていたので、難渋しました。

この点、長島では道路脇に看板が設置されているので、遺跡見学はとても便利です。

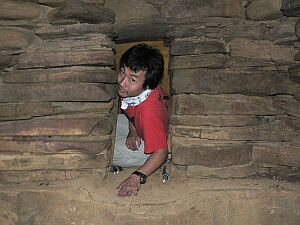

下の写真は、地元の方に聞きながらようやくたどり着いた楠浦新田古墳の玄室内部の写真です。左が玄門部分、右が天井です。肥後の石室の特徴がよく表れています。

さて、最後の写真は、測量調査の時からたびたびお世話になっている宿舎、虎屋さんです。

さて、最後の写真は、測量調査の時からたびたびお世話になっている宿舎、虎屋さんです。大学の夏の発掘実習では、完全自炊の貧乏合宿をしていますが、上天草市史関連の分布調査では虎屋さんを宿に使わせていただいています。

ここのご主人はかつての教育長さんで、千崎古墳群を買い上げた方でもいらっしゃいます。ですから、玉名高等学校による調査の状況についても、いろいろ教えていただいています。

おばちゃんたちも、とても親切にして下さいます。

でも、次に泊まるのはいつになるのかなあ・・・

卒業生のみなさん、懐かしくはないですか?

2006年5月2日(火)

今日の行動。

カミノハナ古墳群

↓

阿村鬼塚古墳群

↓

大戸鼻古墳群

↓

宮崎石棺群

右の写真は、苦労して調査したカミノハナ古墳群での集合写真。

3号墳にて撮影しました。玄門が用をなすのかどうかは研究者によって判断が異なると思いますが、はたして報告書で示された考え方のみが正しいのかどうか。再検討が必要だと感じました。

ところで今日は、ちょっと興奮したことがいくつかありました。そんな考古学的なことで興奮するなんて普通じゃないなあと思いながらも、それは仕方がありませんね・・・

下の写真はそのうちの2つを端的に示したものです。

左は大戸鼻古墳群北古墳の玄門。その狭さ・・・

左は宮崎石棺群。"会長"(熊大の学生さんには分かる隠語?・・・鹿児島のことです・・・)のニオイがプンプンします。これについては上天草市史大矢野町編に書ければと思っています。

しかし、今日は風が強かった・・・夜の今、とても肌寒いです。昨日と今日でこんなに気温が変わると、体調が変になるなあ・・・

さあ、明日、ゴールデンウィークの調査の最終日です。

明日は天草を縦断したいと思っています。

2006年5月1日(月)

今日、甲元先生の縄文班は撤収。昨日、戸馳島の縄文時代貝塚が壊されていると大騒ぎだったのですが、今日再度見に行かれて、無事を確認されたそう・・・

さて、古墳班はカミノハナ古墳群の調査に終始した1日となりました。

茂りに茂ったブッシュを切り開き、少なくとも石室部分が観察できるようにしました。本当に山崎さんにお世話になっています。心からの感謝をいくら述べても足りないくらい・・・ありがとうございます!

上の写真左は切り開く前、右は伐採後の1号墳。ほぼ同じアングルです。ここまですることのどれほど大変なことか・・・でも、すぐに左の写真の姿に戻ってしまうんでしょうね・・・

このように清掃された状態の石室はなかなか見ることができないと思ったので、写真をていねいに撮影してもらいました。担当は院生の三好君と4年生の清水君。撮りまくったから、うまくなっていてくれるといいのですが・・・要領はだいぶ良くなってきましたが・・・

このように清掃された状態の石室はなかなか見ることができないと思ったので、写真をていねいに撮影してもらいました。担当は院生の三好君と4年生の清水君。撮りまくったから、うまくなっていてくれるといいのですが・・・要領はだいぶ良くなってきましたが・・・私はというと、報告書を見ていただくとわかるのですが、石室の平面プラン図が示されていないので、その略側図を作りながら観察。そしてデジカメで写真撮影。以前に示されていないこともいくつか気付きましたが、それについてはどこかに書ければと思っています。

その1つを示すのが右の写真です。3号墳の玄門部です。前田さん、何を示したい写真かわかりますか?

保存状況については、かつての調査時より3号墳羨道側壁の一部が崩壊していることを確認。また、3号墳玄門立柱も危ない・・・やはり、埋め戻しを怠っている影響が出ています。

こうした現状を事あるごとに県や市に訴えかけるつもりですが、ほかに何かできることはないのか・・・

2006年4月30日(日)

今日の古墳班の行動・・・

大矢野島:

鮗ヶ浦(このしがうら)古墳群・・・残存せず

永浦島:

黒崎にある横穴状掘り込み・・・人の手になるものだが横穴墓でなし

樋合島:

塚大明神古墳・・・おそらく竪穴系横口式石室? でもわからん・・・

瀬崎古墳・・・竪穴系横口式石室、ちょっと興奮!

「コウボウガ島の鼻」の付け根にある祠・・・石棺材ではない

梅ノ木古墳群・・・1基のみの確認、石障系?腰石?横穴式石室

保ヶ島古墳・・・円丘状に残存、石材散乱、でも石室構造不明

宮島古墳・・・県の遺跡地図未掲載、でも円丘が非常によく残る

※山見古墳は存在を確認できず

再度、永浦島:

モヘ山古墳は探しきれないということなので、カミノハナ古墳群へ。

でも、すでに6時近くになっていたので、現状を確認し明日の調査に備える。

今日は以上の様なところでしょうか。1日中歩き回りました。その一場面を示したのが上の写真です。場所は塚大明神古墳。荒れ放題でジャングルの様になっています。ここを切り開き、石材の存在を確認しました。

地元行政に文化財担当者がおられず、しかも最近は山の手入れをすることがなくなっているので、とくに古墳はひどい状態になっています。所在を確認し記録にとどめておくという作業が、今もっとも必要とされていることの1つではないか。そう強く感じました。

ところで、今日はとてもいい天気だったので、学生さんは写真を撮るのに苦労していたみたいです(写真の実習も兼ねています)。とくに、日向と日陰のコントラストが強すぎ・・・

そうしたときには工夫が必要ですが、下はその1例として、瀬崎古墳の石室を撮影して学生さんに示したものです。現場に来ていない学生さん、撮影条件の違いがわかりますか?

・・・・・・露出補正と日中シンクロの併用です。

今日の昼食は、砂浜でとりました。でも、カップルが戯れている場所に現場着の3人って、ちょっと場違いの感じ・・・右がその時の写真です。

今日の昼食は、砂浜でとりました。でも、カップルが戯れている場所に現場着の3人って、ちょっと場違いの感じ・・・右がその時の写真です。明日は、いよいよカミノハナ古墳群の現状を調査します。

今日はちょっと下見しただけですが、荒れ放題であったこと以上に、石室がひどい状態で放置されていたことにとてもショックを受けました。大げさかもしれませんが、石室が涙を流して何かを訴えかけている様な気がして、とても悲しく、しばらく言葉が出ませんでした。

今後どうすべきなんだろう・・・

とにかく明日は、報告書を持ち込み、その掲載図と比べながら、どの程度保存されているのかをまず調べなければなりません。

そして、1981・82年の調査では不十分なところがありますので、可能なところは今回チェックしておく必要があります。遺物出土状況図の不足は今さらどうしようもないですが・・・

今年度から3年計画で、かつて熊大が行ったカミノハナ古墳群調査で出土した資料を再整理しようと考えています。ですから、その実際の現場の状況を知っておくことはとても大切なことです。そうしたことも含めて、明日は頑張らないといけません。

でも、あのブッシュ・・・大変そうだ・・・

2006年4月29日(土)

1年ぶりに上天草市史関連の分布調査に入りました。

昨年と同じく、上天草市史大矢野町編編纂委員会と熊本大学考古学研究室の合同調査です。

今年も甲元先生の縄文班と私の古墳班の2班に分かれていますが、少なくとも古墳班は天草島嶼部全域を調査対象として歩きまわるつもりです。でも、縄文班はどうするんだろう?

さて、今日の朝8時に大学へ集合、途中宇土マリーナに寄って大王の石棺を見たあと、10時前、上天草市へ到着しました。

そして、古墳班は昨年に調査し残した大矢野島から歩き始めました。

最初に、かつて遺物が検出されていてかつ横穴が比較的よく残っている田畑横穴群に行ったせいか、そこで思いのほか時間をとられてしまいました。右の写真はその田畑横穴群の遠景。

このあと、諏訪原横穴(1基のみ・・・)の所在を確認、さらにコンクリート壁によって隠されてしまっている犬飼横穴群をチェックして、宿舎の虎屋さんに到着したのが2時前でした。

このあと、諏訪原横穴(1基のみ・・・)の所在を確認、さらにコンクリート壁によって隠されてしまっている犬飼横穴群をチェックして、宿舎の虎屋さんに到着したのが2時前でした。調査初日の昼食は、いつものごとくカレー! 三好君が相変わらずのおかわり攻撃!

2時半頃から4時過ぎまでは本日メインの禿島および兜島の調査。

渡し船で島に渡り(右の写真)、表採を開始。

かつてここでは布目瓦が拾われているので、本当に拾えるのかを自ら確認したく思っていました。甲元先生も同じ気持ちだったと思います。ですから、島に渡ったときは少々感動しました。

で、結果ですが、拾えました。やはり、ここでは布目瓦が拾えるのです。それをどう評価するのか・・・その辺のところは、上天草市史大矢野町編をお待ち下さい。

布目瓦以外では、曽畑式土器などもあって、なかなかの収穫でした。

下左は、禿島をバックにした集合写真。下右は禿島頂上から兜島を望んだ写真です。大潮のため、2つの島がつながっています。この浅瀬で多くの遺物が拾えました。

夕方、古墳班は、柳港近くにあるという古墳数基の調査におもむきましたが、結局見つかりませんでした。熊本県の遺跡地図がおかしいのか(よくあることなのです・・・)、すでに破壊されてしまったのか、はたまた?

夕方、古墳班は、柳港近くにあるという古墳数基の調査におもむきましたが、結局見つかりませんでした。熊本県の遺跡地図がおかしいのか(よくあることなのです・・・)、すでに破壊されてしまったのか、はたまた?でも、昭和6年に建てられたらしい忠魂碑をみつけました(右の写真)。地元でもあまり知られていないものらしいので、近現代の担当の方に伝えようと思っています。

古墳班がこうしてブッシュをかき分け、切り傷を作りながら歩き回っているとき・・・縄文班は温泉を楽しんでいたそうです・・・少々悔しい・・・

さて、今回も維和島にお住まいの山﨑さんにとてもお世話になっています。事前に場所を確認してくださっていて、とてもスムーズに調査してまわることができています。本当にありがとうございます。

明日は、永浦島。カミノハナ古墳群はどうなっているのでしょうか? えらいことになっているということなのですが・・・