熊本県竜北町

大野窟(おおのいわや)古墳横穴式石室の実測調査

徒 然 な る ま ま に

大野窟(おおのいわや)古墳横穴式石室の実測調査

徒 然 な る ま ま に

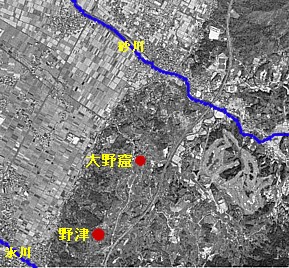

熊本県竜北町は、国指定史跡「野津古墳群」の所在地として、古墳研究者にはとくに有名なところです。

熊本県竜北町は、国指定史跡「野津古墳群」の所在地として、古墳研究者にはとくに有名なところです。現在、野津古墳群には4基の前方後円墳が存在していて(右の写真上。写真上方には八代海と宇土半島が見えています。)、それらは古墳時代後期前半(MT15〜TK10型式期)に集中して築造されたとみられています。ここは「火の君」の奥津城と推定されることも多く、熊本県地域の6世紀を考える上で、もっとも重要な古墳群であることは間違いありません。

その野津古墳群のすぐ北、小さな谷を挟んだ別丘陵の先端に、大野窟古墳は築かれています(右の写真下)。

今から40年程前(1963年)、三島格氏らによって調査が行われ、その成果をもとにこれまで直径40m弱の円墳だと考えられてきました。

当古墳を著名にしているのは、何といってもその横穴式石室の巨大さにあります。玄室の高さ6.5m・・・初めてそのなかに足を踏み入れた人は、その圧倒的な高さと、そして切石作りの壁面の美しさに目を見張るに違いありません。

さて、竜北町は、野津古墳群が国史跡に指定されたことに合わせ、同古墳群を考える上で欠くことができない大野窟古墳の内容を明らかにするための調査を開始しました。

こうした調査の流れは当然のことで、野津古墳群の次に築造されたとみられる大野窟古墳の評価は、熊本県地域のみならず、日本の国家形成期の中央と地方の関係を考察する上でも重要なカギになると私は思います。

しかし、大野窟古墳には不明な点が多くあります。肝腎の墳形や時期についてもいまだ決着がついていません。

墳形については、昨年度から竜北町がトレンチ調査を開始しており、近い将来、その成果が公表されると思います。私は地形からみて前方後円墳ではないかと思っていますが、はたしてどうなるでしょうか?

時期についても、TK10型式期のなかで考える見方と、私のようにもう少し新しい(TK43型式期)とみた方がいいのではないかとする見方など、諸説があります。これについても、竜北町が実施しているトレンチ調査で、時期のわかる土器が出てこないかと期待しています。ちなみに、埴輪はありません。

そうした、竜北町が開始した大野窟古墳の調査において、石室の現状を実測図として残すべきではないかという意見が出てくるのは当然のことです。というのも、これまで使われてきた実測図は1963年に作成されたもので、それをもとに議論を行うことには限界があります。今、学術調査を開始したのだから、再実測を行い、同時に石室の詳細な観察を行ってその所見を示すべきではないか。そうしたことが調査・整備検討委員会でも話し合われました。

そこで、今回の石室再実測調査の実施となったわけです。

この調査に先立ち、デジタル計測による図面の作成も行われていましたが、それに加えて、従来の方法で人の手によって石室を実測する意義はきわめて大きいと思います。

自分で実測をすれば、石室と真剣に向き合います・・・石室をじっくり観察します・・・そうしたことが重要なんだと思います。とくに、竜北町の文化財担当者、今田さんにとっては・・・

他人に頼っていては、見えるものも見えません。自分の手と足と頭を動かさなければ!

さて、竜北町の今田さんにとって石室の本格的な実測調査は初めてであるということもあり、私と熊本県教育委員会の古城史雄さんが協力するかたちで、今回の石室実測調査を実施しました。調査には、熊本大学の院生・学部生のほか、福岡市教育委員会の藏冨士寛さん、植木町教育委員会の西嶋剛広さん、宮崎県埋蔵文化財センタ−の児玉幹さんも駆けつけてくださり、我々熊大勢と一緒に宿泊をしながら実測を手伝ってくださいました。

なかなか行政におられる方と一緒に現場をする機会はないですから、私にとってはとても楽しい現場となりました。学生さんにとっても、横穴式石室研究の第一人者のお二人−古城さんと藏冨士さん−に指導されながらの現場作業は、大いに有意義なものになったのではないでしょうか。心に何かを感じてくれていたら、うれしいですね・・・

さらに、地元の町と県、大学、そして横穴式石室研究者が1つの現場に集まって、一緒に作業をしたことは、今後の熊本県の文化財調査・研究にとっても意義のあることだったのではないでしょうか。

さてさて・・・

調査成果については、いずれ竜北町の方から公表されるでしょうから、以下では、我々の11日間の調査の様子を、日を追って日記風に記していきたいと思います。

今回の調査の雰囲気を感じていただけたらうれしいです。

2005年8月9日(火)

本日はオープンキャンパス。

その後、大野窟古墳横穴式石室の実測調査についての打ち合わせ。

数人の欠席がありましたが、午後4時半頃から30分程度、今回の調査に至る経緯と調査計画について話しました。

大野窟古墳の調査は竜北町教育委員会によるものですが、当古墳の石室実測は一筋縄ではいかないので、熊本大学を中心に、ほかに熊本県教育委員会などが協力して、いわば町と県と大学が三位一体となって実施する調査体制となっています。

なかなかおもしろい調査体制なので、これまで決して1つの現場を一緒に実施することがなかった、そしてこれからもおそらくそれほどの機会がない人達とともに、同じ現場に立つことができます。

さてさて、どんな現場になることやら?

高さ6mを越える石室なので、割り付けには時間と手間がかかりそうです。

2005年8月11日(木)

大野窟古墳、現場初日。

朝8時に大学研究室に集合し、竜北町へ車2台で向かいました。

9時半頃、竜北町社会教育センターに到着し、そこで今田さんと合流。器材を積み込んで古墳に向かいました。

大野窟古墳は、後期後半の前方後円墳(?)。おそらく、熊本県地域では最後の前方後円墳の1つになると、私は思っています。

その横穴式石室。切石積みのとても巨大なもので、初めてそのなかに入った人は、十中八九感動すると思います。

しかし、その石室の実測図は40年程前に作成されたものがあるのみ・・・当時、よく書いたなあと思えるようなすばらしい実測図なのですが、今、やはり少し物足りない箇所があることは事実です。で、再実測調査の実施となったのです。

本来なら、地元教育委員会が中心となって行うべき調査だとは思うのですが、1つには地元文化財担当者だけでは手に余る石室であるということ、2つには学生さんにこうした石室を実測する機会をぜひ与えたいと思ったこと、3つにはこうした調査形態が熊本県の埋蔵文化財行政や調査・研究に何かいい影響を与えないかと思ったこと、こうした思いのもとに今回の調査を実施しています。

しかし、高さ6mを越える石室の割り付けは強敵です。手間取っています・・・

ただ、2003年実施のデジタル計測時に設定された中軸ラインが使えることがわかって、この点では少々手間が省けました。

さて、下の写真左は、大野窟古墳横穴式石室の羨門付近で割り付けを行う学生さん達。右は、夕食のカレーを大盛りでほおばる学生さん。みんな元気です。

2005年8月12日(金)

昨日のうちに割り付けが済んでいた羨道・前室部分から実測作業を開始しました。大きな一枚石が多いので、描く線が少なく気の抜けた図面に見えてしまうのはご愛敬。

古城さんが手際よく指導してくださったおかげで、そして学生さんがみなよく頑張ってくれたおかげで、羨道・前室壁面の図面はほぼ終了しました。宮崎県の児玉さんも本日朝に駆けつけてくれて、実測作業に精を出してくれました。感謝!

羨道・前室については、玄門などの見通し図面を明日にやってしまうつもりです。

問題は玄室。

やはり高さ6mを越える石室の割り付けというのはなかなかのもので、さっさと済ませてしまえる代物ではありません。

また、私が学生の頃は、石室の壁面に直接チョークなどで割り付け線を書いていたのですが、今はそうした行為は極力行わないことが普通になっていて、今回の現場でも、水糸による割り付けを行っています(上の写真左。場所は石屋形の下です。)。しかし、石室の巨大さもあいまって、これがなかなかの難物なのです・・・

で、大小のくさびを石室石材の隙間にかるく打ち込み、それに小釘を打って割り付け糸を通す・・・ということを基本に、ほかに竹ひごなどを併用して割り付けを行っています(上の写真右)。でも、きちっと組み合わさった切石積みですから、竹ひごも刺さらないところが多くって苦労しています。

で、大小のくさびを石室石材の隙間にかるく打ち込み、それに小釘を打って割り付け糸を通す・・・ということを基本に、ほかに竹ひごなどを併用して割り付けを行っています(上の写真右)。でも、きちっと組み合わさった切石積みですから、竹ひごも刺さらないところが多くって苦労しています。また、すでに足場が組まれているので、その隙間をぬってトータルステーションの照準を合わせなければなりません。非常に見にくい!

また、高さが6mを越える石室ですから、トータルステーションの通常の接眼部では上の方が見えません。そこで、大活躍しているのが、ダイアゴナルアイピース。通称、のぞき棒(右の写真)。

これを接眼部に取り付けると、鉛直方向、つまり真上までのぞけるのです。そのうち使うだろうと思って、トータルステーションを購入したときに買っておいたものなのですが、今回の現場でその便利さを実感しました。だって、床面に立てたトータルステーションから天井石がのぞけるのですから、それはそれは便利です。

でも、足場の上から真上を向いているレンズを見ていると、下からのぞかれているようで変な感じです。ですから、のぞき棒・・・って呼んでいます。

ところで、身体がとてもだるいです。韓国調査から中2日で現場に入ったのがたたっているのでしょうか?

でも、食事当番も洗濯もみなでやるっていうペースが現場2日目にして確立できたので、この泊まり生活にもすぐに慣れると思います。

2005年8月13日(土)

羨道・前室部分の実測はほぼメドがつきました。でも、今日の午後から来られた藏冨士さんから手直しの指示を受けたので、そのあたりに注意しながら、明日もう一度、壁面の観察です。

羨道・前室部分の実測はほぼメドがつきました。でも、今日の午後から来られた藏冨士さんから手直しの指示を受けたので、そのあたりに注意しながら、明日もう一度、壁面の観察です。右の写真はその羨道から刳抜き玄門を見たところ。きれいな切石を使っていることがよくわかると思います。これが6世紀代に位置付けられるなんて、近畿の横穴式石室を見慣れた私には、やはり驚きです。

藏冨士さんが調査に参加してくださって、本当にありがたいです。

我々と一緒に宿泊し、夜の図面チェックの際には学生さんにいろいろご指導してくださっています。私は、会計処理をしたり調査日誌を書きながら、隣で聞き耳を立てているのですが、なるほど石室の研究者はこういうところを見ているのだなあと、私にも学ぶことが多々あってとても刺激的です。

学生さんはどうなのかな? 藏冨士さんと一緒に実測できることに喜びを感じて欲しいですね。

本日は土曜日ということもあって、見学者がひっきりなし。差し入れのビールがとてもありがたいです。

さてさて、ここから少し、調査参加者の学部4年生に、合宿生活の様子を書いてもらうとしましょうか・・・

【チャーハンマスターの日記】 8月13日晴れ 三好の夕食おかわり5杯(祝目標達成!)

現場の具体的な作業については杉井先生にお任せするとして、今回はチャーハンマスターこと牧野が現場の雰囲気をお伝えしようと思います。

私たちの現場では自炊をしているのですが、本日の朝食当番は何と、杉井先生と児玉さんでした!

朝食当番はみんなより1時間早く起きて朝食の準備をするのですが、その1時間の間に杉井先生は見事に朝食を作り上げました。少人数の現場でありますので食事を作るにも全員で取り組んでいます。先生も料理しているんですよ!

現場で先生は見事なシェフぶりを発揮しています。ちなみに本日の朝食は卵と野菜の炒め物・みそ汁・昨日の残り物のハヤシライス。

今日は沢山の方々が沢山の差し入れを手に見学にいらっしゃいました。現在、宿舎の2台の冷蔵庫はビールで溢れ、冷蔵庫に入りきれないビール箱が床一面に・・・皆さんありがとうございました。おかげさまで皆様からいただいた食料で今は生活しております。さらなる差し入れ期待してますね。特に肉と野菜。

現場には大飯食らいが1名おり、大飯を食らうことで自己アイデンティティを確立しつつあります。日を追うごとにおかわりの目標を高め、本日とうとう5杯という大台にのりました。さて、明日は何杯食べることか・・・

もうねます。おやすみなさい・・・

現場の具体的な作業については杉井先生にお任せするとして、今回はチャーハンマスターこと牧野が現場の雰囲気をお伝えしようと思います。

私たちの現場では自炊をしているのですが、本日の朝食当番は何と、杉井先生と児玉さんでした!

朝食当番はみんなより1時間早く起きて朝食の準備をするのですが、その1時間の間に杉井先生は見事に朝食を作り上げました。少人数の現場でありますので食事を作るにも全員で取り組んでいます。先生も料理しているんですよ!

現場で先生は見事なシェフぶりを発揮しています。ちなみに本日の朝食は卵と野菜の炒め物・みそ汁・昨日の残り物のハヤシライス。

今日は沢山の方々が沢山の差し入れを手に見学にいらっしゃいました。現在、宿舎の2台の冷蔵庫はビールで溢れ、冷蔵庫に入りきれないビール箱が床一面に・・・皆さんありがとうございました。おかげさまで皆様からいただいた食料で今は生活しております。さらなる差し入れ期待してますね。特に肉と野菜。

現場には大飯食らいが1名おり、大飯を食らうことで自己アイデンティティを確立しつつあります。日を追うごとにおかわりの目標を高め、本日とうとう5杯という大台にのりました。さて、明日は何杯食べることか・・・

もうねます。おやすみなさい・・・

なお、下の写真左は洗濯の様子。場所は男子部屋。写真右は精密機械を手入れしているところです。

2005年8月14日(日)

いよいよ、玄室部分も実測に取りかかりました。

玄室中央で切って玄門までの左右壁面から着手です。羨道側から見て(※九州では横穴式石室の左右を羨道側から見た方向で記します。)左側壁が藏冨士さん、右側壁が今田さんの担当。

さすがに藏冨士さんは早くって、今日でおよそのメドをつけてしまわれました!

玄室床面の実測は、昨日から参加してくださっている植木町教育委員会の西嶋さんと大学院生の南君が中心となって行っています。

天井近くや石屋形上の割り付けがまだ残っていて、それにも精を出しました。

17日から、研究室の調査の本番−西原村での旧石器遺跡(河原第3遺跡)の調査が始まるので、トータルステーションを明日大学へ返す予定にしています。ですから、割り付け作業も急ピッチで進めています。

作業は毎日、日が暮れるまで行っています。

羨道が薄暗くなって壁面が見えにくくなる7時くらいに撤収です。それからシャワーを浴びて、買い物に行き、そのあと夕食を作ります。

昨日のチャーハンマスターさんの日記にあったように、今回の現場は少人数なので、食事当番などは置いておらず、夕食作りはみんなで行います。ガス釜があまりに大きいので、多くの米を必要としないときは鍋でご飯を炊いています。こんなことで夜はバタバタですが、8時半頃には夕食にありつけていて、そこで飲むビールのおいしいこと!

でも私は、夕食の準備をしながらビールをあけていますけれど・・・

今日のトピックは、鹿児島大学総合研究博物館の橋本達也さん一家の来襲。

本当に来襲といった感じで、お子さん達の元気なこと! そうした子供達に大阪弁で鋭いつっこみを入れる橋本さんの様子に、大きな笑いが起こりました。

橋本さん、激励、本当にありがとうございました。六堂会では、熊大の学生を鍛えてやってください。よろしく!

さて、下の写真左は藏冨士さん、右は古城さんの実測の様子です。本当に感謝です。

2005年8月15日(月)

今日の夜、藏冨士さんが福岡へお帰りになりました。

今日の夜、藏冨士さんが福岡へお帰りになりました。また、大学の調査−河原第3遺跡の調査に参加する学生3人も、大野窟古墳の現場は今日で最後。彼らは中1日で阿蘇の現場へ向かうことになります。あわただしかったけれど、彼らがいてくれたおかげで、今日で何とか割り付けも終了し、明日から残りのみなで玄室の実測に取りかかることができます。

藏冨士さん、そして今日まで参加してくれた学生さん、ありがとうございました。

で、今日でお別れになる人と残る人が集まって、石屋形の下での記念撮影。

上の2枚の写真がそれです。サムネイルで表示してみました。クリックすると大きくなりますので、ダウンロードしてみてね!(注意:ちょっと画像が重いかもしれません・・・)

ところで、今日、トータルステーションを大学へもって帰ってもらったのですが、なんと、充電器を忘れていることに気付きました。明日の調査後、大学へ届けないと・・・河原第3遺跡の調査に支障が出てきます・・・失態です。

以上のようなことで、宿舎に残ったのは私と学生さん3人(男1・女2)の計4人。急に寂しくなりました。

寂しさを紛らすためでもないでしょうが、女性陣が花火を買ってきたので、夕食後、宿舎前の広場にて・・・

下の写真はその時の様子です。

左は、花火を振り回してライオンのたてがみのような炎を楽しむ仙波さん。中央は、しっとりと線香花火を見つめる3人の学生。右は、私です。

2005年8月16日(火)

今日から、現場は6人。今田さんと古城さん、私、学生の3人。

今日から、現場は6人。今田さんと古城さん、私、学生の3人。この全員で玄室の実測作業に取りかかりました。

配置は、今田さんは以前のとおりで右側壁の玄門側半分、右側壁の奥壁側半分は大学院生の南君、左側壁の奥壁側半分は古城さん、前壁下半は学生の仙波さん、上半は学生の牧野さん、そして奥壁は私です。

歴博でマロ塚古墳出土甲胄の実測に集中しているときも思うのですが、実測している時って、楽しいですよね。何もかも忘れてモノに集中できる・・・こんな幸せな時間はありません。とくに、最近の忙しい中でこうした時間をもてることは貴重です。

また、大学の実習調査では、極力学生に作業をさせようと思っていますから、私が自ら実測に没頭する時間はほとんどなくなっています。そうした意味で、この現場は図面を書いている私の姿を学生さんに見てもらえれるいい機会で、この時間を大切にしたいと考えています。

でも、3人の学生さんはどう感じているのでしょうか?

玄室内には2段の足場を組んでいます。そこで、安全のためにヘルメットと安全帯を準備し、必要に応じて使用しています。

上の写真は、休憩中に、そのヘルメットと安全帯を小道具にしてポーズを決める仙波さん。この現場では、安全帯が仙波さんのトレードマークとなりました。

結構、似合っていますよね?

2005年8月17日(水)

今日も、同じメンバーで玄室の実測作業を継続中・・・

今日も、同じメンバーで玄室の実測作業を継続中・・・なかなか進まないですが、撤収は、当初の予定通り、21日になりそうです。

今日は、お世話になっている宿舎の様子などを・・・

宿舎として使わせていただいているのは、竜北町社会教育センター(右の写真)。竜北町で出土した埋蔵文化財の保管室・整理室としても利用されているところです。つまり、野津古墳群出土の埴輪や鉄製品などと一緒に暮らしているというわけです。

でも、宿泊のための基本的な設備は整っていて、風呂も洗濯機もあるし、台所も広くて使いやすい。なかなか快適なところです。

立地しているのは、モースが訪れたことで著名な大野貝塚のまさにその上。そこかしこに貝殻が散らばっています。

藏冨士さん・・・学生の頃にも利用したとかで、まさか今になってここに泊まるなんて・・・と、とても感慨深げにしておられました。

その気持ち、よくわかります。

もし、私も、京都府長岡京市の子守勝手神社や滋賀県八日市市(現東近江市)の八幡神社の社務所に行くことになれば、ましてやそこに宿泊することになれば、涙が出そうになるに違いありません。ちなみに前者は長法寺南原古墳や井ノ内稲荷塚古墳調査の宿舎として、後者は雪野山古墳調査の宿舎として利用させていただいたところです。

今回参加した学生さん達も、そのような気持ちになる日が来るのでしょうか・・・

社会教育センターは、廃校となった小学校を利用している施設ですが、夜の学校って怪談話が定番ですよね・・・

今回もその例に漏れず、誰もいない廊下で足音がするとか、風もないのに廊下側のドアがギシギシ鳴るとか、とくに女性部屋付近でのそういった話には事欠きませんでした。

でも、女性陣、よく眠っていたみたいです。

2005年8月18日(木)

古城さんの最終日。

古城さんはリフレッシュ休暇やお盆休みを利用して、連続7日間も調査に参加してくださいました。本当にありがとうございました。

休暇に古墳の実測だなんて、身体が休まらないのにもかかわらず、朝早くに来て、そして毎日残業する私たちに最後まで付き合ってくださって・・・感謝の言葉もありません。

学生さんもそうした古城さんの姿に何かを感じたのでしょう。

お別れの時に、学生さんからのささやかなプレゼント(下の写真左)。そして一緒に記念撮影(写真右)。

古城さんが文化財に真摯に向き合っておられる姿を見て、私もいろいろと感じること、考えることがありました。

古城さん、これからもよろしくお願いいたします。

2005年8月19日(金)

ほぼ本日で、実測終了のメドが立ちました。

ほぼ本日で、実測終了のメドが立ちました。今田さんには天井の見上げ図に、牧野さんには腰石の残りのよい部分での断面図作成に取りかかってもらいました。

明日、石材の残存状況のチェックを行えば、今回の調査期間でやるべきことは終了です。

あとには、調査担当者であり報告書作成者となる今田さんがぜひやっておかなければならない仕事が残っています。

まず1つは、石室をよく観察して記録を残すこと。実測をしただけでは報告の記述はできません。石材をどのように組み合わせているのか、コーナー部の処理はどのようにしているのか、目地はどこに通っているのか、石材をどのような順番で配置したのか、どのような方法で構築したと推定できるのか、器面が残存している石材と剥落している石材にどのような差異があるのか、40年前の図面と今回作成した図面にどのような違いがあるのか、などなど、数日かけてじっくりと観察する必要があります。

2つは、写真を撮ることです。足場を設置してから実測調査開始までに相当の時間があるので、いい写真を撮っておいてくださいと伝えておいたのですが、それは行われていませんでした。写真でしか表現できない箇所が多々あります。足場を組んでいる今しか撮れない箇所も多々あります。手間を惜しまず、これも数日かけて、じっくり撮影して欲しいと願っています。

3つは、羨道部壁面に刻まれた文字を拓本と写真で記録することです。古墳が後世にどのように利用されたのか、そのよい事例になると思います。

竜北町の文化財を守り、後世に伝えていく仕事ができるのは、今田さん、あなただけなのですから!

2005年8月20日(土)

本日は、実測図のコピーに、玄室に利用されている石材の現状を記録しました。

本日は、実測図のコピーに、玄室に利用されている石材の現状を記録しました。玄室に入るとわかるのですが、そこに利用されている石材表面の剥落は相当に進行しています。

石材の表面が剥離し、落下。それが年月とともに砂状になり、その上に石材表面にあるものと同じカビが繁殖する。そうなってしまうと、本来どれが1つの石材であったのか、その判定がきわめて困難になってしまいます。

当石室では、腰石直上の石材でとくにそれが進行しており、今回の観察でも、十分に判定できない箇所がいくつかありました。

でも、何とかそれをこなし、その際に気付いた実測図の間違いを修正して、実測作業は終了しました。

割り付けの取り外しも本日で終了。現場作業は、器材の撤収を残して、ほぼ終わりました。

夕方からは、この現場初めての雨・・・天気に恵まれた現場でした。

で、本日は残業もそれほどせず、5時半には宿舎へ戻りました。そして、今日まで頑張ってくれた学生さんとのささやかな打ち上げを兼ねた外食。ネタが大きいことで有名な小川の栄寿司。

その時の様子は、上の写真の学生さんの表情でおわかりになるのではないでしょうか。食べ過ぎです・・・

今日の夜には、1つのイベントが用意されていました。

私の誕生日は8月21日なのですが、学生さんが、私のためにケーキを買っておいてくれたのです。

でも、私は眠くって11時半にはふとんで寝入っておりました。ところが、12時をまわったくらいに、枕元の窓の外で花火が打ち上がり・・・何事かとビックリして目を覚ますと、ケーキをもった学生さんが枕元へ歩いて来るではありませんか。

眠いのと照れくさいのとで、平静を装いながら、ふとんの中から顔を出してローソクを吹き消しました。

で、記念撮影(下の写真左)。その時のケーキが写真中央。

学生さん達は、このあと最後の夜の花火を楽しんだみたいですが(写真右)、私はケーキを枕元に置いたまま、寝入ってしまいました。

みんな、どうもありがとう・・・うれしくって、ちょっぴりせつない不惑の初日・・・

2005年8月21日(日)

現場最終日(私と松ケ野さんの誕生日)。

現場最終日(私と松ケ野さんの誕生日)。今日の朝食は、私のバースディケーキと差し入れのシュークリーム・ロールケーキ、メロン、そしてなぜかさつま揚げ(右の写真)。

昨日は土曜日ということもあり、ふたたび見学者がどっと増えて、多くの差し入れをいただきました。でも、でも、食べきれない・・・

といういことで、差し入れのうち日持ちのしないものを今日の朝に食べることになったというわけです。冷蔵庫には、まだブドウやアイスクリームも入っています・・・どないするねん!

今日は、昨日夜の図面チェックの際に見つかった不備を現場で確認しながら修正し、そして器材を社会教育センターへ持ち帰りました。

朝には昨日の雨が残っていて、撤収作業の時は濡れるなあ・・・と覚悟していたのですが、実際に撤収を開始した10時頃になると雨も上がりました。そして、器材の洗浄と宿舎の清掃。これらがすべて終わったのは、12時頃でした。

今日は朝から、植木町教育委員会の西嶋さんと熊本大学埋蔵文化財調査室の檀さんが現場見学に来られていたのですが、撤収作業を手伝ってくださいました。感謝!

大学には午後1時頃に到着。昼食後、解散しました。

現場参加者のみなさん、お疲れ様でした!

さて、下の写真左は、宿舎トイレ清掃中の女性陣。現場最終日でとてもいい表情をしています。

写真右は、社会教育センターを引き上げる際、「い〜わ〜やぁ!」のかけ声とともに気合いを入れる4人組。濃密な1週間をともにして、変な連帯感が生まれました。