熊本県阿蘇市

上御倉古墳測量調査(石室実測調査)

(2015年度)

徒 然 な る ま ま に

上御倉古墳測量調査(石室実測調査)

(2015年度)

徒 然 な る ま ま に

2015年9月14・15日(月・火) 追加調査の2日間

オルソ画像作成のための三次元計測作業。

先週10日(木)の調査終了から日をおかず、14・15日(月・火)の昨日・今日、上御倉古墳にふたたびおもむき、作業をしてきました。

実際の作業は、株式会社「とっぺん」に依頼。

私は現地立ち会いと測定箇所の指示、地元との連絡調整係です。

今回の石室実測調査開始前から、三次元計測を実施することは予定していましたが、それをどこに依頼すべきなのか、かなり迷っていました。

奈文研の金田さんに相談したり、九州各地の自治体の方に様子をうかがったり・・・

種々検討し、これまでの作業実績や成果品を見せていただいたりした結果、「とっぺん」に依頼することを決定。

「とっぺん」には熊大考古の卒業生がいるのですが、それは依頼業者決定の大きな理由にはなっておらず、たまたま決定した業者に卒業生がいたというのが現実です。

ただ、私が熊大に赴任したときの学部3年生ですから、現場での実際の作業において注文を出しやすかったことも事実ではあります。

現場での作業については、本当にていねいに行っていただきました。

作業内容を見ていると、手を抜く気になればいくらでも抜くことが可能なように思われましたが、でも、そうはせず、相当のこだわりを持って、つまり、可能な限りよいオルソ画像を作成するためには、どの部分をどのように撮影すべきなのか、細心の注意を払いながら可能な限り多くのデータを採取すべく、作業をしてくださっているようでした。

初日の作業が終わったのは、もう日も暮れた7時前。

2日目も、夕方5時までの目一杯の作業。

途中、座標測量くらいしか手伝うことができませんでしたが、データ処理後の完成品をみることが、今からとても楽しみです。

今後、その成果品を、またデータをどのように活用していくのか。

石室の三次元模型を作ることもできるし、また、普及用のパンフレットを作成し、地元に利用してもらうこともできそうです。

報告書に掲載するのみではもったいないので、地元の文化財の保存活用に、どのように利用できるのか、考えてみたいと思います。

ところで、14日の午前10時前、阿蘇の中央火口丘群の1つ、中岳が大きな噴火をしました。

私は、噴火のちょうどその瞬間、すでに阿蘇谷に入り、国道57号線を車で東に走っているところでした。

いつもと違って黒い煙がモクモクと出てきたなあ、と右手をみながら車を走らせていたのですが、それが久しぶりの大きな噴火だと知ったのは、作業を依頼した「とっぺん」の方からの電話でした。

彼らは、まだ阿蘇に入る前だったので、噴煙が西に流れるなかを走ってきたようで、車にはうっすらと火山灰が積もっていました。

上左の写真は、噴火後、阿蘇駅前の道の駅から噴煙をとらえた写真です。

噴火直後ではなく、すでに噴煙は西に流れはじめています。

上右の写真は、それから10分くらいした後の写真。

すでに黒い噴煙はどこかへ消え去り、通常の白い噴煙の状態に戻っています。

阿蘇は、昨夏からこうした白い噴煙を上げた状態が続いていますので、これが日頃の阿蘇の姿。

テレビでは、大きな噴火後も白い噴煙を上げています、といって、上右の写真のような姿を写していますが、でも、それは見慣れた姿。

今回の大きな噴火の影響も、中央火口丘群の中岳周辺に限られています。

ご存じない方は、阿蘇が噴火、というと、阿蘇全体が噴煙に覆われたように思われるようで、宿泊した内牧温泉の旅館にもキャンセルの電話が入っている様子。

でも、阿蘇は広大です。

カルデラの北半分、阿蘇谷のなかには、古墳関連でいえば百舌鳥古墳群から古市古墳群までがすっぽりと入ってしまいます。

それくらい広大です。

ですので、阿蘇に暮らす方々の生活にはほとんど影響がありません。

万一、阿蘇谷北部の内牧温泉にまで影響が及ぶような噴火であれば、九州北半部が壊滅的な状態になるでしょう。

そうはなっていませんので、ご安心ください。

さて、明日から3日間は、医学部所蔵古人骨にかんする作業を行います。

その後、今月締め切りの原稿に向かいます。

間に合うのか・・・大いに不安です・・・

2015年9月10日(木) 最終日(第10日目)

最終日。

最終日。快晴。

この現場初のいい天気です。

朝食のあと、現場班は石室内片付けのチェック、宿舎班は器材洗浄と宿舎清掃。

石室チェックでは、くさびや竹ひごなど、いくつかの割り付け除去忘れが見つかりました。

器材洗浄と宿舎清掃は、快晴のおかげで水洗いした器材の乾きも早く、スムーズに進みました。

さんざん雨に降られた現場でしたが、撤収作業中に晴れたのは幸いでした。

だって、雨の中の撤収作業ほど、気が滅入るものはないですから・・・

こうした撤収作業は午前11時過ぎに終了。

そして、今日の昼食は、少々奮発して、上御倉古墳のすぐ横にある阿蘇淡水魚センターにての「鱒定食」としました。

写真がその内容ですが、1500円でこのボリューム。

なかなかおいしくて、おなかいっぱいとなりました。

もし来年度、墳丘測量調査をするとしたら、この淡水魚センターの敷地にも立ち入ることになるので、その点についても説明し、理解をいただきました。

午後1時前、レンタルふとんの回収が終わり、最後の宿舎チェックをした後、現場をあとにしました。

途中、阿蘇神社に立ち寄り、現場終了の挨拶と来週14・15日に実施する予定の3次元計測作業について説明。

すこし参道を散策して、バロッケやシュークリームを食したのち、大学へ戻りました。

道路がすいていて、午後3時には大学の考古学資料室に到着し、器材片付けも午後4時には終了しました。

完全な調査とはいかなかったのですが、調査期間内でできうる限りの作業はしたかな、という感じです。

参加者全員が初めての石室実測でしたので、当初はどうなることかと思い、また途中で少々イライラしましたが、終わってみれば、よく頑張ってくれたというのが印象です。

来週の3次元計測が終われば、現場での作業はすべて終了。

10月からは、石室実測図の仕上げに入る予定です。

報告をどのようなかたちで行うのか、今後、考えたいと思います。

お世話になった皆様、本当にありがとうございました。

2015年9月9日(水) 第9日目

いよいよ、ラス2の今日。

いよいよ、ラス2の今日。でも、またまた雨に降られてしまいました。

この現場中ですっきり晴れたのは、古城小学校の運動会当日、5日くらいなものでしょうか。

雨ばかりで、すっきりしない現場でした。

さて、本日は玄室での実測に終始。

両側壁や奥壁にかんしては、脚立が立たず割り付けが難しいので、前門マグサ石上面のレベルまでの実測にとどめましたが、前壁については、脚立とハシゴを併用し、4人かかりで何とか天井石までの実測図を完成させました。

そこを担当していた学生が頑張ってくれました。

やっぱり、完結した実測図はいいものです。

そのようなことなので、玄室の上部約3分の1は、とっぺんに依頼したオルソ画像から図を起こすことになります。

14・15日にその作業を実施することに決定。

週末をはさんで来週の月曜日にふたたび上御倉古墳へと足を運びます。

どのような作業でオルソ画像作成がなされるのか、とても楽しみです。

玄室の平面図も本日に終了し、可能な限りの最低限の実測図作成は終了しました。

そして、本日のうちに、割り付けの糸やクサビ等をすべて除去しました。

明日、石室に残しているものがないかどうか、もう一度チェックをすれば、古墳での作業は終了です。

そして、器材洗浄のち、上御倉古墳の地権者である国造神社の宮司さんに挨拶後、大学に戻る予定です。

その際、阿蘇神社にもお参りできればと思っています。

右の写真は、その国造神社の参道です。

とても厳かな雰囲気のあるところです。

2015年9月8日(火) 第8日目

今日は大学のトラックの借用日。

そこで、明後日の大学院受験(熊大ではありません)に備えて今日で現場を離れる学生の車に便乗し、朝一に大学に戻りました。

そして、10時頃にトラックを借用したあと、現場宿舎で取っている新聞代を払ったりして、12時過ぎに現場に戻りました。

また、上御倉古墳の地元、古城6区の区長さんにもご挨拶。

電話では話していましたが、これまでなかなかお会いする機会がなかったので、ご自宅にうかがいました。

とてもていねいにお迎えいただき、本当にありがたかったです。

今後ともよろしくお願いいたします。

さて、淡々と進む実測作業。

今回は、すべての実測を学生たちに任せています。

当初は、私も描くつもりで毎日、実測道具をカバンにしのばせていましたが、途中から、石室実測経験のまったくない学生たちでしたので多くを経験させた方がよいと判断し、次々と担当区域を与えて描かせるようにしています。

でも、なかなか難しいようですね・・・

とくに見通し図の場合、断面際に顔をのぞかせる側面石材のツラを手前から重ねるように描いていくところに苦労しているようです。

そもそも、見通し図の理解が足りず、「断面に引っかかっている石材の向こうにある別の石材が薄く見えるやろ?」という注意を何度与えたことか・・・

また、コンベでの計測の要領も悪いし、線の強弱で本来の石材輪郭と割れ口の区別がつかないし・・・と、さまざまに不慣れなところが目立ちます。

でも、少しずつですが何かを学んでくれているようです。

以前にも記しましたが、10日の撤収後、今度はオルソ画像作成のための写真撮影、計測を実施します。

明日にも、その日程が決まりそうです。

実測図の補足作業に使えることを、大いに期待しています。

2015年9月7日(月) 第7日目

今日は生活の話を・・・。

今回の上御倉古墳の調査ですが、もちろん、地元での合宿形式で行っています。

宿舎に借りたのは、阿蘇公民館古城(こじょう)分館。

阿蘇市立の公民館です。

ですので、昨年までの平原古墳群調査でお借りした山田公民館とは異なり、使用料金などはすべて阿蘇市に納めます。

現場から車で5分ほどのところにあるので、とても便利。

集落のなかに立地していないので、夜はすこぶる静かです。

便利なのは、公民館の目の前に温泉があること。

上左の写真がその様子ですが、写真中央の道路左が温泉施設、右が公民館。

現場終了後、歩いてすぐに温泉に入れるのがすてきです。

上右の写真には公民館が写っていますが、その先の山中に上御倉古墳が立地しています。

そんな位置関係です。

今回の現場は、1日7〜8人の少人数ですので、夕食当番は置いていません。

ですので、現場終了後、皆で夕食の準備をします。

1日のながれは、ざっと次の通り。

7:00 起床、朝食

8:15 現場へ出発

8:20〜18:30 現場作業

18:40 温泉

19:20 夕食準備(+朝食の味噌汁、浅漬けなど)、コインランドリーで洗濯

20:40 夕食

21:30 ミーティング

24:00 就寝

もちろん、朝・昼・夜のすべての食事を自炊しています。

昼は熊大考古定番の、おにぎりと缶詰め。そして、朝出発前にさっと作るおかず一品。

近所の方から野菜やお米、見学者の方々からお酒やお菓子、デザート、そして在校生のご家族、卒業生からもさまざまな差し入れをいただき、食生活は充実しています。

本当に、ありがたいことです。

大学の実習調査は、こうした方々からのご支援で成り立っていることを、あらためて感じています。

本当にありがとうございます。

さて、現場ですが、皆、実測に精を出しています。

下の写真がその様子。

今はもう夜の11時ですが、ミーティングで見つかった図面の不備を修正し、また明日の実測にそなえるため、学生たちはまだ図面と対峙しています。

夜に他人の図面との突き合わせを実施し、そして図面の手直しを行うことができるのは、合宿形式の現場のよいところですね。

2015年9月6日(日) 第6日目

今日で6日目。

調査予定期間の後半に入りました。

でも、朝から雨。

8時半頃、小康状態になったので現場に向かいましたが、石室のなかに器材を運び込むところで大雨。

雨合羽を着ていたのですが、羨道からの雨の侵入を防ぐ段取りをしていて、ズボンがビショ濡れになってしまいました。

さて、現場では、みな図面に関わる仕事に入りました。

羨道の実測は、天井見上げ図を含めてすべて終了。

前室は、残すところ、平面、天井の見上げ図、そして前門見通し図。

おそらく明日で終わるのではないでしょうか。

玄室にかんしては、4mの高さに苦労しながらも横断面図と縦断面図を描き上げました。

そして、前壁と奥壁の実測に入っています。

ただし、脚立やハシゴを立てる足場がなく、そのせいもあって上位3分の1くらいの実測が大変困難です。

したがって、玄門マグサ石の上面、すなわち、いったん石積みのレベルをそろえている高さまでは実測しようと、学生たちは精を出しています。

明日からは、羨道の実測を行っていた学生たちも、玄室に入ってくる予定・・・

ますます足場がなくなりそうですが、可能な限り描けるところまでは描こうと考えています。

2015年9月5日(土) 第5日目

千客万来の一日。

千客万来の一日。なかでも、とっぺんという会社の村上さんが来てくださったことはとてもありがたいことでした。

昨日までのところにも記していますが、足場がないこともあり、玄室の上半部の割り付けと実測がとても難しくて危険で、オルソ画像に頼らないといけないのでは・・・と考え、村上さんに連絡したところ、早速、現状視察に来て下さったというわけです。

さまざまなアイデア、ご指摘をいただき、そして実際の作業手順や日程などについてご相談できたことは、とてもありがたいことでした。

学生たちがやった仕事が無駄にはならないことがはっきりと分かって、それだけでもホッとしたところです。

奈文研の諫早さんが来て下さったこともうれしいものでした。

親しい仕事仲間に自分の現場で会えること、そして頼ってきて下さることは、本当にうれしいものでした。

大学卒業後、どうしているのだろうと気になっていた卒業生が元気な姿を見せてくれたこともうれしいものでした。

そして、近所の方々。

市の広報に掲載されていたのを見たとかで、そのようにして興味を示し、わざわざ現場にまで足を運んで下さることもありがたいことでした。

そんなこんなで、見学者の対応に忙しい1日となりましたが、でも、調査の落としどころが見えて、ホッとしています。

さて、玄室の実測にも取りかかりました。

まずは前壁と横断面図から。

終了日まであと5日。

可能な限りの力を注いでいきたいと思います。

写真は、調査前半戦のメンバー。

中央の女性は今日で最後。

明後日から介護等実習が始まるとのことで、大学に戻ります。

はじめは苦労して描いていましたが、ようやくコツをつかんできたように思います。

今後も頑張れ!

2015年9月4日(金) 第4日目

今日の写真、左が前室左側壁、右が前室右側壁です。

昨日撮った写真ですが・・・

今日は朝からの晴れ。

初めてのことです。

調査は、羨道と前室の実測が佳境に入っています。

石室実測が初めての学生ばかりにしては、なかなか頑張ってくれていると思います。

もっと要領よく作業ができないのか!、と思うことは多々ありますが、でも、それはこういった現場を繰り返し経験することで身につくはずのものです。

ですので、この線は何や!、ときつく指摘することはしばしばありますが、でも、じっと見守っています。

いまはただの少人数現場ですが、次にまた石室を実測することがあれば、今回のメンバーが少数精鋭になってくれることを大いに期待しています。

さてさて、玄室ですが、崩落している石屋形の屋根石に阻まれ、脚立を立てることがほぼ不可能です。

今日、玄室の前壁と奥壁は、本当に苦労して、また危険な体勢で、何とか割り付けることができましたが、側壁については、さまざまに考えたのですが、割り付けることができませんでした。

玄室上半部の実測をどのように達成するのか。

さまざまに考え、明日、オルソ画像作成を相談するべく、卒業生がきてくれます。

どうすべきか・・・?

今日は宇佐市の弘中さんが昼前に見学に来て下さり、そのあと、午後いっぱい、学生の作業を手伝って下さいました。

また、福岡市の藏冨士さんも来現場。

石室の構造等について種々のアドバイスをいただき、さらに、作業の進め方についてもいろいろ教えて下さいました。

感謝!

2015年9月3日(木) 第3日目

ようやく写真付きの日誌です。

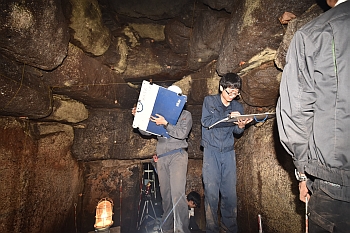

上の2枚が調査風景、学生たちが実測に精を出しています。

下左が玄室前壁、下右が玄室奥壁です。

さて、今日の午後、ようやく太陽が顔をのぞかせました。

今日は、朝5時に早出をして、ピンポールなどの不足器材を大学に取りに戻りました。

そのときは、車の前が見えないほどの大雨。

雷も・・・

でも、宿舎に戻る8時頃には雨もあがり、いつもの通り、現場へ出発しました。

寝不足気味で、頭痛のなか・・・

でも、現場をしていると、なおるものです。

さて、現場ですが、羨道側壁の実測は、左側壁(九州流で羨道から見た方向です)についてはほぼ終了。

右側壁は難航しているようですが、大物の実測自体初めての3年生なので仕方がありません。

悩み悩み書いていますが、でも、要領がつかめてきたようで、これからです。

頑張れ!

夕方からは、前室左側壁、右側壁の実測にも入りました。

石室実測が初めての学生ばかりの現場、その3日目で、しかも連日の大雨のなか、ここまで進んでいるのは順調といえると思いますが、そこは責任者として、終了を考えるもの・・・

玄室が難物です。

床面に石屋形の屋根部が転落していて十分な足場が確保できない点、それなのに玄室高が4mほどあり、脚立やハシゴを据える場所があまりない点、それが作業を困難にしています。

10日までの調査期間内に、すべてが終わらない場合のことも想定しはじめています。

でも、そんなことも言っていられないので、明日からの中盤、さらなる力を注いで頑張るしかありません。

いま11時過ぎ。

同じ机では、学生たちが実測図の手直しをしています。

それにしても眠い。。。

2015年9月2日(水) 第2日目

朝、どんよりと曇っており、でも、低い降水確率にかけて出発するも、また雨・・・

いくら石室内とはいえ、天井石のすき間からのしたたり、そして羨門から流れ込んでくる雨水のため、羨道と前室の境の部分に大きな水たまりが・・・

そのせいで、羨道床面は、もうドロドロとなっていて、割り付けもままならず。

でも、今日の午後から、羨道側壁の実測に入りました。

3年生の紅一点、そして4年生のムードメーカー兼お調子者が担当。

はじめての石室実測に戸惑っていて、遅々とした進みですが、でも何でも経験が大事です。

頑張れ!

で、割り付けは前室までは終了しました。

しかし、玄室が難物です。

石屋形の屋根部が転落して床面に転がっており、それが斜めになって、玄室の中心を占拠しているものですから、思いのほか、足場がありません。

3.5mを大きく越える高さの玄室ですから、脚立やはしごが必須なのですが、それをどのように設置して割り付けるのか。

割り付けができたとしても、どのように測るのか、そして描くのか。

なかなか難しい・・・

少々弱気ですが、もし調査期間内にすべてが終わらず、仕事を残すとすれば、どの部分を、どのように残せば、今後にとってもっとも都合がいいのか・・・なんて、学生たちの作業を見ながら考えていました。

でも、まだ2日目なのですが・・・

2015年9月1日(火) 初日(第1日目)

上御倉古墳測量調査の初日です。

でも、雨・・・雨・・・雨・・・

朝7時に大学の資料室に集合し、雨かつ新学期初日のせいか、けっこうな渋滞のなか、阿蘇へ向かいました。

9時過ぎに宿舎に到着して、荷物搬入。

10時から、国造神社の宮司、宮川さんによるお祓いを受けました。

国造神社では、昨年までお世話になっていた山田地区の皆様にもぐうぜんお会いし、懐かしい思いでした。

さて、雨の中の現場。

石室の中なので大丈夫かと思っていたのが、大きな誤り・・・

羨道入口から雨が流れ込んできて、羨道と前室の境、つまり前門のところに大きな水たまりが・・・

みな、足下を相当にぬらしながら、作業に精を出してくれました。

夕方の買い出しで、さっそく長靴を買っている学生が若干2名。

石室では、中軸線を通しましたが、羨道が相当に斜めにとりついているようで、玄室の中心を通すと、かなりゆがんだように見える中軸線となります。

その辺、苦労しましたが、でも、もっとも大切な玄室を的確に描くことを優先した方がいいと判断し、玄室の中心をなるべく通るよう、でも羨道でも大きな狂いが出ないように調整しました。

レベル線の設定でも、水糸が通らない箇所が多く、学生たちはかなり苦労しているようです。

中軸線の設定をしてくれている学生も含め、今回参加の学生たちはみな石室の実測経験がありませんので、なかなか先を読んだ作業ができないようです。

今日1日、みなの様子を見ていただけですが、そのように実感・・・

でも、見守りたいと思います。

とはいえ、あまり見守りすぎると、予定通りの現場終了が苦しくなりそうなので、その辺、軌道修正をしつつ・・・

2015年8月31日(月) 前日

今日は前日ミーティング。

朝9時、調査参加者が(若干1名は資料調査のため欠席でしたが)一堂に集まり、明日からの調査内容、および器材の確認。

そして、明日は軽自動車しかないので、今日のうちに大きな荷物を大学のトラックで宿舎の阿蘇公民館古城分館へ運びました。

冷蔵庫や洗濯物干し台、LED投光器、測量機器の三脚などなど。

小雨が降っていたのですが、10時頃大学を出て、11時半には無事宿舎に搬入しました。

いよいよ、明日から、今年度の古墳調査の開始です。

でも・・・いま午後8時半頃なのですが、外は大雨。

完全に晴れてくれとまでは言わないので、せめて小雨に・・・と願っています。

2015年8月29日(土) 3日前

8月29日です。

熊本大学考古学研究室の2015年度実習発掘調査ですが、今年は、小畑弘己先生が長崎県対馬市越高遺跡・夫婦石遺跡を対象に行うこととなりました。

その対馬調査、学生全員が対馬に向かったのは8月15日、そして10日間の発掘調査を終えたあと、8月26日には皆、熊本に戻ってきました。

ちょうど、3日前です。

対馬調査に参加した学生たちは、いまごろ英気を養っているのでしょうか?

今日、考古学資料室に顔を出すと、なんと、対馬調査のフィールドマスター、修士課程1年生のY君が、投稿予定論文の最後の仕上げに精を出していました。

彼は、3日後、9月1日開始の上御倉古墳測量調査のフィールドマスターでもありますので、つかの間の休みに原稿書き・・・

頑張れ!

さて、2011年から4年間、平原古墳群を対象に阿蘇をフィールドとして調査を実施してきましたが、ようやく最近になって阿蘇のことが分かり始めたといった状態です。

ですので、まだまだこれからも阿蘇での調査を続けていきたいと思っていましたので、今年も何らかのかたちで調査を実施したいと考えました。

また、今年のメインの対馬での実習発掘調査が10日間ほどで終了するともお聞きしましたので、そうすると9月上旬が空いています。

そこで、地権者の国造神社、地元の古城6区、そして阿蘇市教育委員会の多大なるご理解を得て、上御倉古墳の測量調査を実施することになりました。

測量調査といっても、石室の実測調査ですが・・・

でも、もう秋雨前線の影響とかで、今日の昼頃から雨が降っています。

熊本市の花火大会(江津湖の花火大会)も明日に延期になったとか。

9月1日から、秋晴れになってくれることを、心から祈っています。